La Primera Guerra Mundial había dejado una Alemania derrotada política y económicamente, en un frustrado proceso por implantar la democracia liberal que reemplazara anteriores monarquías. Ello, unido al arraigo de su tradición militar y del nacionalismo romántico según el cual el Estado era la encarnación del espíritu del pueblo, así como ciertos hábitos autoritarios de la sociedad alemana, constituía un excelente caldo de cultivo para cualquier nacionalsocialismo, tan en boga en la época.

Adolf Hitler añadió con maestría el elemento del racismo para formar la mezcla explosiva y paranoica que galvanizaría a toda una nación. Consiguió el apoyo de un ejército herido en su honor; de los industriales enfrentados a los sindicatos y al temor de la ideología marxista; de una frustrada clase media y del proletariado «víctima de los sindicatos y de los partidos políticos». Supo concitar en todos el odio a los judíos, como elemento cohesionador, y proponerles la superioridad de la raza aria como única válida para dominar el mundo.

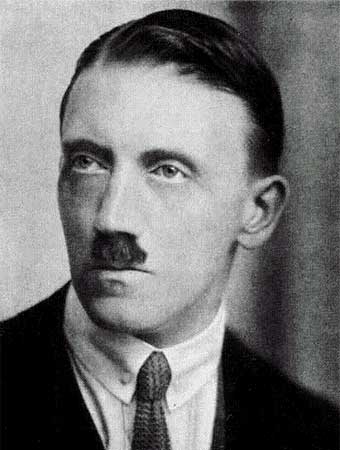

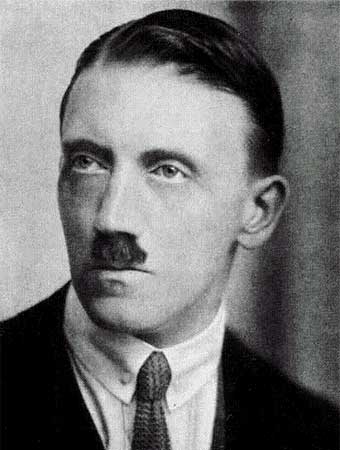

Adolf Hitler

Su obra Mein Kampf (Mi lucha) se convirtió en evangelio de masas, sin ser tratado de política, y en libro santo de la vida e ideas del jefe supremo, sin ser ninguna confesión del autor, a pesar del título. Según lo expuesto en él, la raza aria es superior por naturaleza; el Estado es la unidad de «sangre y suelo»; el Fürher es la encarnación del Estado y por tanto del pueblo... Nada nuevo. Pero sí el arma más eficaz para la más cruel derrota del pueblo que la utilizó, el mayor genocidio de la historia y la destrucción de Europa.

Lazos de sangre

La búsqueda de unos antecedentes familiares que pudieran justificar el desequilibrio de Hitler indujo a la construcción de diversas historias acerca de sus orígenes. La oscuridad de los pocos datos reales y la escasa fiabilidad de algunos de los vertidos por él en su libro Mein Kampf, contribuyeron a suscitarlas. Así, se ha especulado sobre el posible alcoholismo de su padre, sobre que éste murió confinado en un manicomio, o que su madre fue una prostituta y tuvo un abuelo judío. Ninguna de estas hipótesis ha podido probarse y sólo se puede afirmar con absoluta certeza que Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau del Inn, pueblo fronterizo de la Alta Austria, y que fue el tercer hijo de un matrimonio formado por el inspector de aduanas Alois Hitler y su tercera esposa, Klara Pólzl.

Se supone que su abuelo fue Johann-Georg Hiedler, molinero de la Baja Austria que en 1842 se casó con una campesina, Maria Anna Schicklgruber, quien ya tenía un hijo natural de cinco años, Alois, cuyo padre no era otro, al parecer, que el propio Hiedler, aunque no le dio su apellido. Casi cuarenta años más tarde, en 1876, Johann-Nepomuk Hiedler, hermano del anterior, se presentó con Alois ante el párroco de Dóllersheim y le pidió que borrase del registro la palabra «ilegítimo» y lo inscribiera como Alois Hiedler por deseo expreso del padre. Johann-Georg llevaba veinte años enterrado y su madre treinta, pero el cura accedió. Alois, al año siguiente de su legitimación, cambió su apellido Hiedler, de origen checo, por el de Hitler, de grafía similar a su fonética.

Alois Hitler había ingresado a los dieciocho años en el Servicio Imperial de Aduanas y hasta 1895 trabajó como oficial en distintos pueblos de la frontera austrobávara. Había contraído matrimonio con Anna Glass en 1864, mucho mayor que él, que murió sin descendencia en 1883. Un mes después se casaba con Franziska Matzelberger, quien ya le había dado un hijo, Alois, y tres meses después de la boda le dio una hija, Angela, la única con quien Adolf había de mantener relación durante toda su vida, y de cuya hija Geli Raubal llegó a enamorarse. Esta segunda esposa fallecía también poco más tarde de una tuberculosis. En enero de 1885 Alois se casó con Klara Pólzl, en terceras nupcias. En mayo nacía Gustav. Tanto éste como una hija nacida en 1887 murieron en su infancia. En 1889 nacía Adolf y más tarde Paula.

Adolf Hitler tenía seis años cuando su padre se jubiló. La familia dejó entonces Passau, su último destino, se mudó a Hafeld-am-Traun, luego a Lambach y por último compraron una casa en Leonding, aldea en las afueras de Linz. Allí pasaría Hitler su infancia y por ese motivo es considerada la «ciudad natal del Führer» y por lo tanto centro de peregrinación nazi. Su padre murió el 3 de enero de 1903 dejando una pensión a su viuda. Dos años después su madre vendió la casa por diez mil coronas y se establecieron en Linz.

Un joven Hitler

En el verano de 1905 Adolf concluye sus estudios por obligación, pues su mediocre rendimiento en la Realschule le había valido la expulsión sin conseguir título alguno. Cuando su madre murió, en 1907, se trasladó a Viena con el dinero de la herencia. Dibujaba por afición y esperaba convertirse en un pintor académico. Se inscribió para las pruebas de acceso en la Academia de Artes Plásticas, pero fracasó en el examen de ingreso. Al año siguiente reunió la mayor cantidad de sus dibujos y volvió a la academia, pero la institución, tras observarlos, esta vez ni siquiera lo admitió a examen.

Fue entonces, a finales del año 1908, cuando entró en contacto con el antisemitismo mediante las teorías de Liebenfels. En ellas se vislumbra ya el germen de su ideología posterior: Liebenfels llamaba Arioheroiker ('héroes arios') a la raza rubia de los señores y los enfrentaba a los seres inferiores, los Affingen ('simiescos'), para concluir que la necesidad de diezmar a estos últimos era biológicamente justificada, pues acabaría con el engendro del mestizaje.

Durante todo el año siguiente Hitler consumió cantidades de esos panfletos racistas. Ya entonces vivía miserablemente, había agotado su herencia y no trabajaba; se alojaba en una residencia para hombres indigentes y pasaba hambre en sus vagabundeos por Viena. Además, no se presentó a los reiterados llamamientos para cumplir el servicio militar y, a los veinticuatro años -edad a la que cesaba la obligación de ingresar a filas-, cruzó la frontera alemana, instalándose en Munich.

El germen

Las autoridades austríacas averiguaron su paradero y le obligaron a comparecer en su consulado en Munich y luego ante la comisión de reclutamiento de Salzburgo. Allí, dado su débil estado físico, fue declarado no apto e inútil para la milicia. El 16 de agosto de 1914 se presentó como voluntario al ejército alemán: la Primera Guerra Mundial había comenzado. Herido y gaseado en el frente, fue condecorado con sendas cruces de hierro al mérito militar de segunda y de primera clase, honor este último muy raro para un sargento, como él era.

Hitler aclamado por la multitud

Según testimonios, fue un soldado valiente y se ganó pronto la simpatía de sus superiores gracias a su marcado antisemitismo. Fue nombrado oficial de propaganda del Reichswehr, el ejército regular, y se dedicó a predicar el ideal nacionalista y la lucha contra los bolcheviques entre sus camaradas, dando numerosas conferencias. El 12 de septiembre de 1919 fue comisionado a asistir a una asamblea del incipiente Partido Obrero Alemán (DAP) con el objeto de recabar información sobre dicha asociación. Hitler intercambió impresiones con el presidente del DAP, Anton Drexler, y todo habría terminado allí, quizá, si no hubiese recibido poco después una tarjeta postal en que la dirección del partido (entonces no contaba con más de cincuenta afiliados) le comunicaba su ingreso en el mismo.

En marzo del año siguiente abandonó la milicia para dedicarse por entero a su actividad política; fue entonces cuando el partido añadió a su denominación Nacionalsocialista, convirtiéndose en el Nationalsozialistische Deutsche Arbei-terpartei (de cuya abreviatura surgiría la palabra nazi), y Hitler se convirtió en su jefe de propaganda. Como tal consiguió reclutar a personajes destacados de la sociedad muniquesa, esencialmente nacionalistas y, en menor medida, a trabajadores, cuyo número fue disminuyendo a medida que el NSDAP se engrandecía, y él se hacía con la presidencia, tras eliminar a Drexler.

En noviembre de 1923, siguiendo el ejemplo de Mussolini en Italia, intentó un golpe de estado, conocido como el putsch de 1923. Los dos cabecillas de la intentona, Hitler y Ludendorff, fueron detenidos y juzgados; su fracaso le valió una condena de cinco años de prisión, de los que sólo cumplió nueve meses debido a la presión de sus camaradas. De esa estancia en la prisión de Landsberg surgió la primera redacción de Mein Kampf, dictada a Rudolf Hess.

Hitler y Ludendorff, protagonistas del

putschLa crisis económica de 1929 permitió al partido nazi un desarrollo más que considerable. En 1932 se presentó a las elecciones presidenciales, y si bien fue derrotado, obtuvo trece millones y medio de votos. En enero de 1933 ocupó la cancillería con el conservador Von Papen. Hitler disolvió el parlamento, inició una campaña financiada por los magnates del Ruhr (Von Thyssen, Otto Wolff, Voegeler) marcada por la violencia de las Schutz Staffel, las SS, la policía militarizada del partido nazi, y el incendio del Reichstag de Berlín, el 27 de febrero, hecho que utilizó en su favor atribuyendo su autoría a la subversión comunista y que le dio pie para instituir el estado de excepción.

Fueron los pasos necesarios para acabar con sus oponentes. Primero promulgó una ley destinada vagamente a restablecer «el funcionamiento de carrera», pero que sirvió en realidad para depurar a los judíos y marxistas de los servicios del Estado, y en general de todo aquel que ocupase un puesto codiciado por los nuevos jefes nazis. Tras su primer encuentro con Mussolini, el 14 de junio de 1934 en Venecia, Hitler y la jefatura del nacionalsocialismo (Goebbels, Göring, Heydrich y Heinrich Himmler) se deshicieron de su otrora apreciado Ernst Röhm y otros opositores al régimen: Gregor Strasser, Schleicher, Kahr, a la cabeza de un centenar, todos ejecutados a quemarropa en la que fuera llamada «Noche de los cuchillos largos» (30 de junio de 1934). Von Papen se libró de la quema gracias a la protección del mariscal Von Hindenburg, todavía presidente del Reich; pero por las dudas se aprestó a dimitir de su cargo de vicecanciller, se fue a Viena como embajador y más tarde siguió sirviendo a Hitler en Ankara.

Con el mariscal Von Hindenburg

El 2 de agosto de 1934 murió el anciano Paul von Hindenburg, presidente del Reich, y Hitler, gracias a una ley promulgada en el mismo instante por él, se convirtió en jefe supremo del Estado, unificó ambos ministerios (Estado y cancillería) y el ejército juró fidelidad al «Führer y canciller Adolf Hitler». En ese momento las SS contaban con más de cien mil hombres dirigidos por un ex agricultor fanático que, según algunos, superó en temeridad al propio Führer: Himmler.

El III Reich

Bajo la finta del culto al deber y la jerga prusiana, el nuevo Estado reflejaba los rasgos de su creador: eficaz, pero desordenado, enérgico y centralizado. Hitler fue fiel a sus costumbres vienesas: se levantaba a las doce, y amparado por un gran número de secretarios privados con rango ministerial que filtraban a sus visitantes, recibía sólo a quien le apetecía y sólo por un par de minutos. Su vitalidad aparecía durante la noche, cuando su terror a la soledad le conducía a mantener extensos monólogos hasta la madrugada.

No existían reuniones de gobierno. Las leyes se promulgaban mediante sus escuetas órdenes y más tarde sólo bastaría con una observación caprichosa. Sus incondicionales anotaban todas sus ocurrencias espontáneas y las transmitían a la nación como órdenes del Führer. Existe una anécdota a este respecto que, fundada o no, resulta sin duda ilustrativa: Hitler dice a sus acompañantes, frente a la iglesia de San Mateo de Munich, que la próxima vez no quiere ver esa pila de piedras. Él se refería a un montón de adoquines que estaban apilados cerca de la entrada, pero su observación se interpreta como una alusión a la iglesia y ésta es demolida sin más al día siguiente.

Así funcionaban los mecanismos de gobierno de una nación de setenta millones de habitantes, y a pesar de todo, funcionaban; gracias a su intuición, a su olfato, a su elección sistemática de soluciones viables. Su política social surtía un efecto extraordinario sobre las masas. Ordenaba obras que, según él, contraponían al «socialismo teórico» el «socialismo de los hechos»: préstamos «al matrimonio» que impulsaban la creación de nuevas familias; protección y descanso a las madres; envío masivo de niños (el primer año 370.000) a colonias de vacaciones; casas-cuna, guarderías; obras con denominaciones tan extrañas como «de socorro invernal», «del hogar», «fortaleza mediante la alegría» y campañas con títulos como «buena iluminación», «zonas verdes en la empresa», «educación popular», «departamento del ocio», o «belleza del trabajo», todas ellas pensadas con una estratégica visión de futuro y para un pueblo que salía de la miseria.

Entre tanto, Himmler recluía a medio millón de personas en los veinte campos de concentración y los ciento sesenta campos de trabajo, y eso sin incluir a los millones de judíos, polacos, prisioneros de guerra soviéticos, sospechosos de semitismo y subversivos que pasaron por los campos y perecieron en las cámaras de gas o fueron aniquilados por el trabajo. Primero de forma clandestina, luego más abierta, el exterminio respondía a los objetivos expuestos en Mein Kampf. Y también su política exterior; como Mussolini, Hitler ayudó a Franco en su lucha contra la república. Luego camufló, con el nombre de «lucha contra el bolchevismo», la alianza con los dictadores. Al adherirse Japón, pudo amenazar la retaguardia de la Unión Soviética, que, con Francia, eran sus mayores amenazas.

Hitler y Mussolini

A fines de 1937 decidió reunir todos los países de lengua alemana antes de que las potencias occidentales acabasen de rearmarse. Ante la alarma del ala más conservadora del ejército, hostil a las SS, se deshizo de Blomberg, Von Neurath y destituyó al comandante en jefe de la Wehrmacht, Von Fritsch, acusándolo de homosexual, y al jefe del estado mayor Beck, asumiendo él mismo el mando.

Seguro de la adhesión del Duce, en marzo de 1938 se apoderó de Austria. En septiembre, con el miedo a la guerra a su favor y el anticomunismo occidental, obtuvo la firma del Acuerdo de Munich, con lo cual ganó una cuarta parte de Checoslovaquia. El 15 de marzo de 1939, ya organizada la secesión eslovaca, puso bajo su protección a Bohemia-Moravia y ocupó Memel. A partir de abril reclamó los distritos alemanes de Polonia, reforzó su alianza con Italia mediante el Pacto de Acero del 22 de mayo y firmó el Pacto de Neutralidad germano-soviética. El 1 de septiembre invadió Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial.

Adiós a Berlín

La dominación de Hitler se extendió pronto por toda Europa. El 22 de junio de 1941 atacó la Unión Soviética y el fracaso frente a Moscú lo condujo a tomar él mismo el mando del ejército de tierra. Aún a fines de 1942 su empresa era exitosa. Ese año ya se había anunciado, aunque veladamente, la «solución final a la cuestión judía», y se sucedían los asesinatos masivos de judíos en toda Europa. En Polonia se acaban de construir nuevos campos: Auschwitz-Birkenau, Chelmno, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Belzec. Incluidos los judíos rusos, los cálculos menos pesimistas estiman las víctimas en más de cuatro millones.

El 10 de septiembre se había conseguido la expansión máxima de los alemanes en la Unión Soviética. La guerra se vio estancada y el adversario obligó a Alemania a defenderse. En noviembre las fuerzas aliadas desembarcaban en Marruecos y Argelia, y en enero de 1943 la Conferencia Angloamericana de Casablanca exigía la capitulación incondicional. Un mes después, el ejército alemán debía rendirse en Stalingrado. Goebbels declaró entonces la «guerra total».

Durante los meses siguientes, sin embargo, el poder alemán fue decayendo abrumado por diferentes acontecimientos. En abril y mayo la resistencia se rebeló en el gueto de Varsovia y el Afrika-Korps italo-germano capituló en Túnez. En julio los aliados entraron en la fase de bombardeos masivos sobre Hamburgo y destruyeron gran parte de la ciudad; el día 10 los ingleses y norteamericanos desembarcaron en Sicilia y el 25 cayó Mussolini. Italia declaró entonces la guerra a Alemania. El 1 de diciembre Roosevelt, Churchill y Stalin, reunidos en la Conferencia de Teherán, plantearon la conveniencia de desmembrar Alemania. En junio de 1944 los aliados desembarcaron en Normandía.

Tras el atentado de Rastenburg (julio de 1944)

Hitler, acosado, sufrió además un atentado planeado por un grupo de oficiales cuando se encontraba en su cuartel general de Rastenburg (Prusia Oriental) y resultó con heridas leves. En venganza, hizo ajusticiar por lo menos a doscientos resistentes de la élite político-militar, y Kluge y Rommel se suicidaron. El 25 de septiembre hizo un llamamiento a las fuerzas populares como último intento de resguardar «el imperio». Desgastado por las derrotas, ya era sólo un enfermo mental. No obstante, creía todavía en el triunfo mediante las armas secretas en preparación y aun supervisó la última ofensiva alemana en las Ardenas. Luego regresó al búnker de la cancillería.

En abril de 1945 Adolf Hitler, totalmente aislado, salvo una ya reducida corte de aduladores y su amante Eva Braun y Goebbels, contempló cómo sus otrora fieles servidores intentaban abandonarlo: Göring, que trataba de acelerar el inevitable final; Himmler, que incluso intentó contactar con el enemigo... Fiel a sí mismo, como expresó en 1939, jamás pronunciaría la palabra «capitulación». El día 13 brindó con Göring por la muerte de su despreciado Roosevelt. El 20 volvió a brindar con sus pocos adeptos por su quincuagésimo sexto aniversario. Las tropas rusas, mientras tanto, proseguían su inexorable avance hacia Berlín.

En la madrugada del 29 de abril ordenó que se presentase ante él un funcionario del registro civil y contrajo enlace con Eva Braun, su «fiel alumna» que había conocido cuando era empleada de la tienda de Hoffmann, su fotógrafo, en 1932, pocos meses después de que su primer amor, Geli Raubal, la hija de su hermanastro, se suicidara en el domicilio particular de Hitler en Munich. Hitler y Eva Braun ya tenían previsto quitarse la vida cuando decidieron su unión. El Führer acababa de recibir hacía unas horas la noticia de la ejecución de Benito Mussolini frente al lago Como. Luego había ordenado que envenenasen a Blondi, su pastor alemán. Al acabar la ceremonia dictó testamento político nombrando al almirante Dönitz como su sucesor. Al día siguiente, hacia las tres de la tarde se oyeron dos disparos: Hitler y Eva Braun habían muerto.

Hitler hacia el final de la guerra

Mientras los dos cadáveres eran consumidos por las llamas en el jardín del búnker, Bormann comunicó por radio a Dönitz que Hitler lo había designado su sucesor, pero ocultó la muerte del Führer aún veinticuatro horas más. En ese lapso, él y Goebbels intentaron una nueva negociación con los soviéticos; pero fue un esfuerzo inútil. Entonces telegrafiaron otra vez a Dönitz comunicándole la muerte. La noticia se dio por la radio el 1 de mayo con fondo de Wagner y Bruckner, dando a entender que el Führer había sido un héroe que había caído luchando hasta el fin contra el bolchevismo. Esa noche se llevó a cabo una huida masiva y fueron muchos los que lograron fugarse de Berlín. Goebbels prefirió envenenar a sus hijos, luego mató a su mujer de un balazo y se suicidó de un tiro. El 7 de mayo de 1945 se firmó la capitulación en Reims y el día 9 se repitió la firma en Berlín. Ese mismo día se suspendieron todas las hostilidades en los frentes europeos. El III Reich había sobrevivido a su creador exactamente siete días.